Das Fotobuch für Kurt Safranski 1934

Abschied von Ullstein in Berlin – New York Exile

Interview mit Phoebe Kornfeld, Juristin und Buchautorin von Passionate Publishers – The Founders of the Black Star Photo Agency, New York

_______________________________________________________________

Frau Kornfeld, anlässlich der Ullstein-Ausstellung „Die Erfindung der Pressefotografie“ korrespondierten wir über ein mehr als außergewöhnliches Fotobuch und Unikat aus dem Nachlass von Kurt Safranski (1890-1964), verwahrt von seinen beiden Enkeltöchtern in New York. Inzwischen wird dieser Nachlass in dem renommierten Leo Baeck Institute in New York aufbewahrt, das Fotobuch befindet sich wegen seines Berliner Ursprungs im Unternehmensarchiv der Axel Springer SE in Berlin. Kurt Safranski war seit den 1920er Jahren künstlerischer Direktor bei Ullstein und Geschäftsführer der äußerst erfolgreichen Berliner Illustrirten Zeitung gewesen. Kurz bevor er 1934 unter dem Druck der politischen Ereignisse emigrierte und mit seiner Familie Berlin in Richtung New York verließ, entstand ein Fotobuch: das Abschiedsgeschenk seiner Ullstein-Kolleginnen und Kollegen. Es enthält insgesamt 23 ganzseitige, aufgeklebte Original-Porträtfotografien seiner langjährigen Wegbegleiter, jede einzelne ist jeweils mittig unter der Fotografie mit Bleistift unterzeichnet. Diese Bilder, die vielen verschiedenen Handschriften und vor allem auch der einführende Text machen das Unikat zu einem höchst wertvollen Zeugnis seiner Zeit. Wir dürfen den Text an dieser Stelle originalgetreu zitieren und in der Bildergalerie unten zeigen, gefolgt von sämtlichen Porträtaufnahmen des Buches:

„Lieber Herr Szafranski!

Ist in Ihrer Bilderbücher-Sammlung noch ein kleiner Platz frei? Geben Sie ihn diesem Büchlein! Es überbringt Ihnen, wann immer Sie es aufschlagen, Grüße und Wünsche derer, die Sie sehr vermissen werden. Alle diese nahen und nächsten Zeugen Ihrer Arbeit empfinden den Verlust, den der Verlag erleidet, in seiner ganzen Schwere, aber ebenso schwer fällt jedem der Abschied von Mensch zu Mensch. Jeder weiß auch, was die Lösung vom Ullsteinhaus für Sie selbst bedeutet. Sie haben zum Großwerden des Hauses vielerlei beigetragen, und Ihre Arbeit war dem Ausmaß wie den Erfolgen nach das, was man eine Lebensarbeit nennt.

Aber sie war in jungen Jahren begonnen, und Sie nehmen Abschied von ihr als ein Unverbrauchter! Sie können zum zweiten Male eine ganze Lebensarbeit auf sich nehmen! Daß sie sich rasch findet, ist uns nicht Wunsch, sondern Überzeugung. Wir wünschen nur, daß sie eines so vielseitig fähigen, eines so arbeitsfrohen und tatkräftigen, eines so mutigen und verantwortungsbewußten, dabei liebenswürdigen und liebenswerten Mannes wert sei, als der Sie sich in unserer Gemeinschaft erprobt haben!“

Wie ist dieser Abschiedstext – vermutlich ein Gemeinschaftswerk – einzuordnen? Welche Aufschlüsse erhalten wir über den oder die namentlich nicht genannten Autoren und über die Porträtierten?

Dr. Bomhoff, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, gemeinsam mit Ihnen die vielfältige Bedeutung des Fotoalbums zu erkunden, das Kurt Safranski von seinen Kollegen erhielt, als er den Ullstein-Verlag verließ. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wusste Safranski, sobald Hitler 1933 die Macht übernommen hatte, dass die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Familie nur gewährleistet werden konnten, wenn sie Deutschland verließen. Für Safranski, der zusammen mit seinem Ullstein-Kollegen Kurt Korff in den 1920er Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung des Genres des Magazin-Fotojournalismus leistete, hätte es kein schöneres Geschenk von denen geben können, die er zurückließ, als ein solches Fotoalbum.

Als ich zum ersten Mal den einleitenden Text im Album las, war ich erstaunt, wie persönlich er ist – viel mehr wie ein Abschied von Familienmitgliedern als von Kollegen „im Büro“. Die Würdigung von Safranskis Wertschätzung für Fotobücher, die Anerkennung, dass er als junger Mann bei Ullstein angefangen hatte und schließlich einen einzigartigen Beitrag zum Wachstum des Ullstein-Geschäfts leistete, sowie die Beschreibung seiner starken Arbeitsmoral und seiner liebenswerten Persönlichkeit fassen einen Großteil seines Wesens zusammen.

Sie haben umfassend zu Kurt Safranski recherchiert, was war entscheidend für sein berufliches Wirken und seine Biografie der Berliner Jahre?

Safranski wurde 1890 in Berlin geboren und absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker bei Lucian Bernhard. Er spezialisierte sich auf die Gestaltung von Buchumschlägen, Plakaten, Cartoons und Karikaturen. Als mir bewußt wurde, wie wenig über Safranskis eigene Kunstwerke und Schriften bekannt ist, katalogisierte ich in einem Anhang zu Passionate Publishers alles, was ich finden konnte. Noch vor seinem durchschlagenden Erfolg im Jahr 1912, als er gemeinsam mit Kurt Tucholsky „Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Geliebte“ schuf, hatte Safranski begonnen, farbenfrohe Cover für eine Ullstein-Reihe mit dem Titel Musik für Alle zu entwerfen, von denen er einige aufbewahrt hatte und die sich heute im Unternehmensarchiv Axel Springer SE befinden. Parallel zu seiner Wertschätzung für die grafische Kunst schätzte Safranski seit langem „Die Schönheit alter Fotografien“, wie er einen Artikel betitelte, den er 1920 für Ullsteins Zeitschrift Die Dame schrieb. Von seinen Anfängen als Künstler und künstlerischer Berater bei Ullstein führte Safranskis visionäres Talent ihn zum Direktor der Ullstein-Zeitschriftenabteilung. In den 1920er Jahren war er zunächst Chefredakteur von zwei beliebten Zeitschriften, Der heitere Fridolin und Uhu, die beide Fotografien in ihren Layouts verwendeten. Und dann ist natürlich Safranskis Zusammenarbeit mit Kurt Korff zur Entwicklung des Fotojournalismus in Die Berliner Illustrirte mittlerweile legendär.

Was ging Ihnen außerdem durch den Kopf, als Sie das Fotobuch in New York erstmalig in Händen hielten?

Was ich nicht wusste, als ich das Fotobuch, über das wir sprechen, zum ersten Mal durchsah, war das Ausmaß der Naivität im einleitenden Text hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass Safranski, damals dreiundvierzig Jahre alt, seine Leistungen weiter ausbauen und seinen Erfolg wiederholen könnte, nachdem er Ullstein verlassen hatte. Es ist wahr, dass Safranski und seine Mitstreiter Ernest Mayer und Kurt Kornfeld, die 1935 die Black Star Publishing Company gründeten, einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Fotojournalismus in den USA leisteten. Ihr gemeinsames Fachwissen trug zum erfolgreichen Start von Life im Jahr 1936 und zu unzähligen veröffentlichten Fotos und Fotoreportagen in Magazinen wie Time, Look, National Geographic, The Saturday Evening Post, The New York Times Sunday Magazine und Parade sowie in anderen internationalen Publikationen bei. Alle drei Männer waren dankbar, dass sie im Exil ein neues Leben beginnen konnten, während so viele andere diese Chance nicht hatten.

Im Laufe meiner Recherchen kam ich jedoch zu der Vermutung, dass Safranski gerne eine Führungsposition in einem US-amerikanischen Zeitschriftenverlag innegehabt hätte: Nach seiner Flucht aus Deutschland nahm er eine Stelle bei der Zeitschriftenabteilung von Hearst an, von der er wusste, dass sie unterbezahlt war. Letztendlich wurden meine Eindrücke bestätigt, als ich im Archiv der Familie Safranski, das sich heute im Leo Baeck Institute in Manhattan befindet, Kurt Safranskis eigene Bewertung seines beruflichen Lebens im Exil fand. In einem Brief aus dem Jahr 1955 fasste Safranski seine Arbeit bei Ullstein als Zeitschriftenverleger und Direktor der Ullstein-Zeitschriftenabteilung zusammen und erklärte, dass er in den USA nie seinen eigentlichen Beruf ausüben konnte, sondern viele Jahre lang Fotos beschafft und verkauft habe, was seiner Meinung nach weit von seiner Tätigkeit als Verleger entfernt war.

Die Einzelporträts dieses Fotobuchs sind weder signiert noch beschriftet und sprechen doch größtenteils eine Sprache, eventuell gehen sie zurück auf die Arbeit im Fotografischen Atelier Ullstein in Berlin, es ist in der heutigen fotografischen Sammlung Ullstein bekannt als eigenständiger Bildautor mit Stempeldruck auf der Rückseite der Originalfotografien. Was schließen Sie aus diesen Bildern?

1942 schrieb Kurt Safranski einen Brief an Henry Luce, Mitbegründer und Leiter von Time Inc., in dem er ihn an ihr Treffen mit Kurt Korff im Jahr 1935 erinnerte, bei dem Safranski ein Modell, einen „Dummy” für eine neue illustrierte Wochenzeitschrift für allgemeine Interessen vorgestellt hatte, das wiederum Luce dazu inspirierte, ein Projekt zu starten, aus dem das legendäre Magazin Life hervorging. Safranski lobte alles, was Luce und sein Team seit der Gründung von Life im Jahr 1936 erreicht hatten, schlug jedoch vor, dass noch mehr getan werden könnte. Er war der Meinung, dass Bilder mehr können, als den Menschen zu helfen, die Welt zu „sehen”. Er glaubte, dass Bilder insbesondere auf den redaktionellen Seiten dazu dienen könnten, „Ideen zu vermitteln”, wenn man der Semantik der Worte „die Semantik der Bilder” hinzufüge. Eine Kopie des Briefes sowie Safranskis Notizen für einen Vortrag, den er drei Jahre später auf einem Semantik-Symposium über „nonverbale Karten” hielt, befinden sich im Safranski-Archiv. Es ist offensichtlich, dass dieses Thema für Safranski, der die New York Society for General Semantics mitbegründete und leitete, von großer Bedeutung war.

Ich denke, wir können die Auswahl der Porträts in dem hier besprochenen Fotobuch als eine solche „nonverbale Karte” betrachten. Zu den Porträtierten gehören Sekretärinnen, Redakteure, Künstler, Autoren, Journalisten und Führungskräfte. Die Porträts sind jedoch alphabetisch nach den Nachnamen der Personen geordnet, nicht nach Berufsbezeichnung oder Dienstalter. Es würde mich interessieren, die Standorte ihrer Büros in den Ullstein-Gebäuden zu kartieren, um zu verstehen, welchen Weg Safranski während seiner Zeit im Unternehmen zurückgelegt haben muss, um sie alle zu besuchen, aber ich habe das noch nicht versucht.

Sie gehen auch aus von einer sehr individuellen Fertigung und Zusammenstellung der Fotografien?

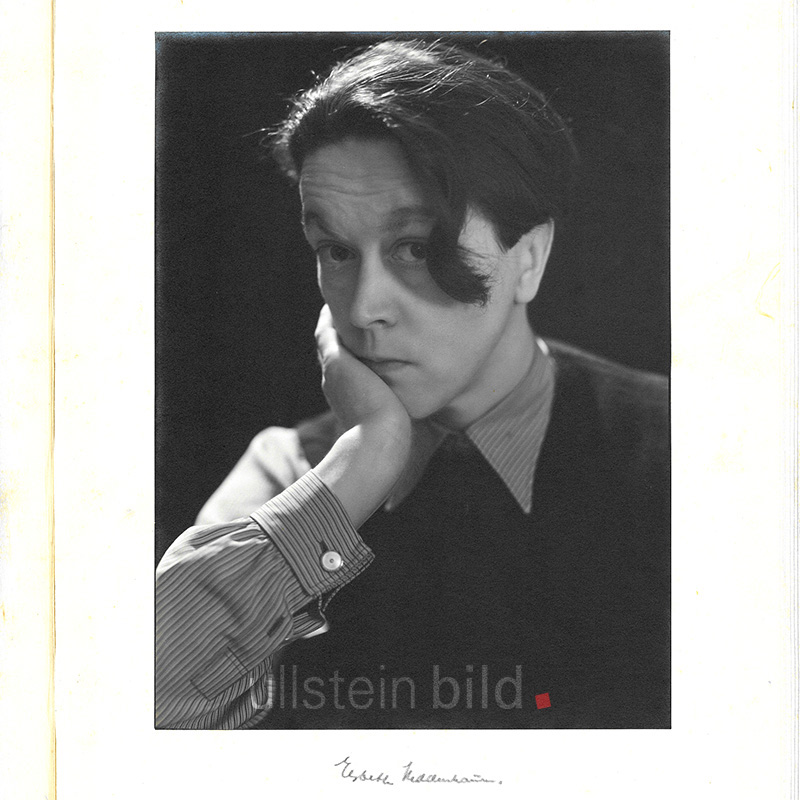

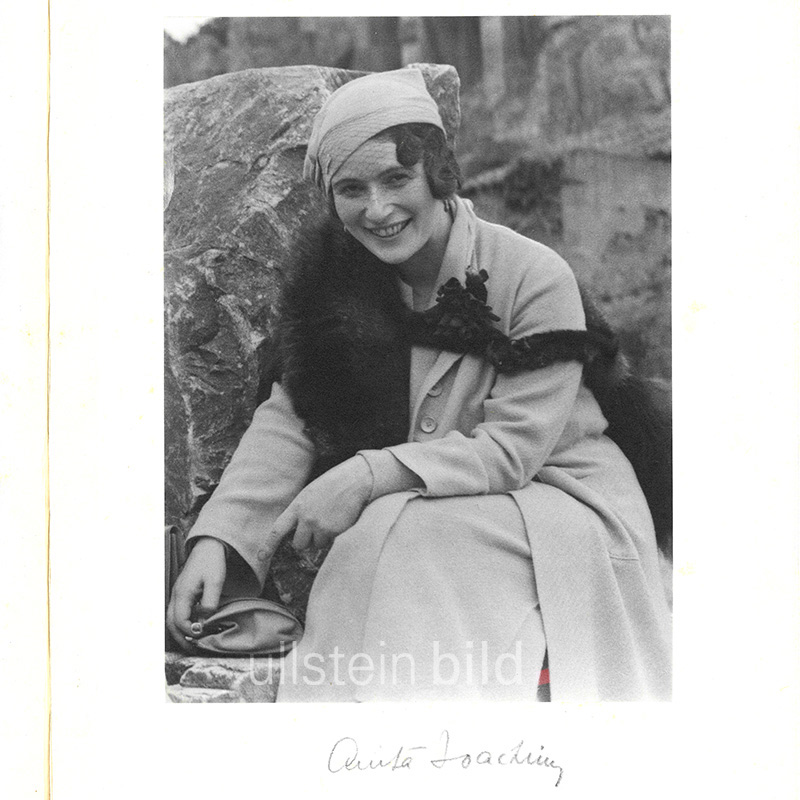

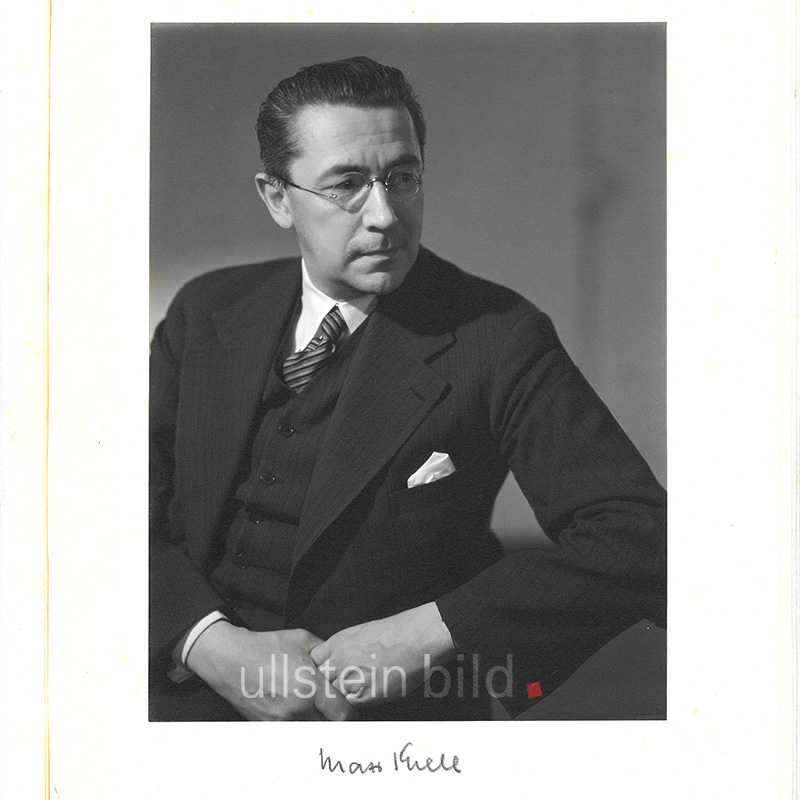

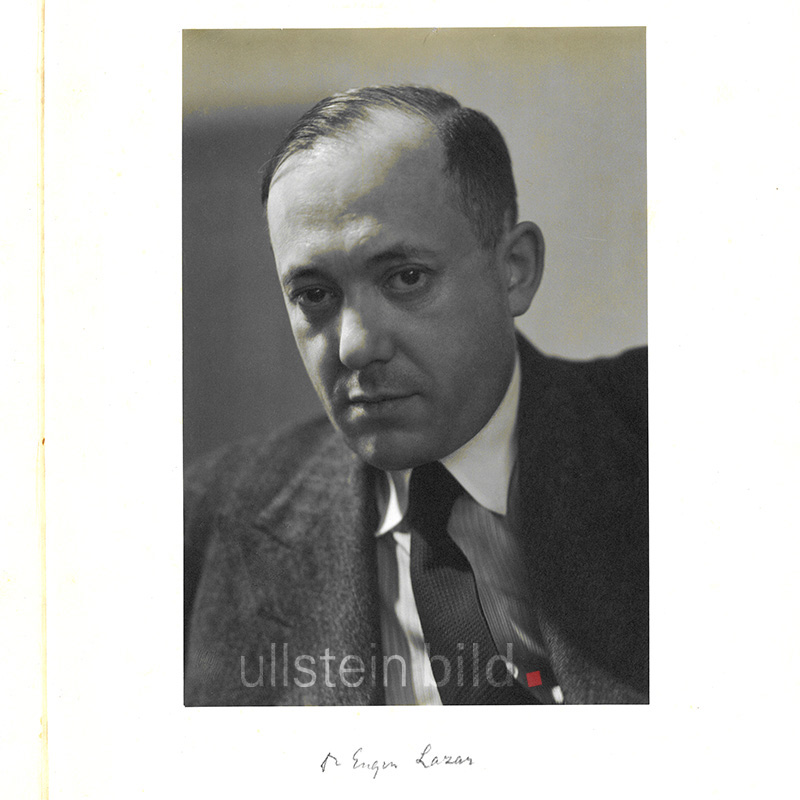

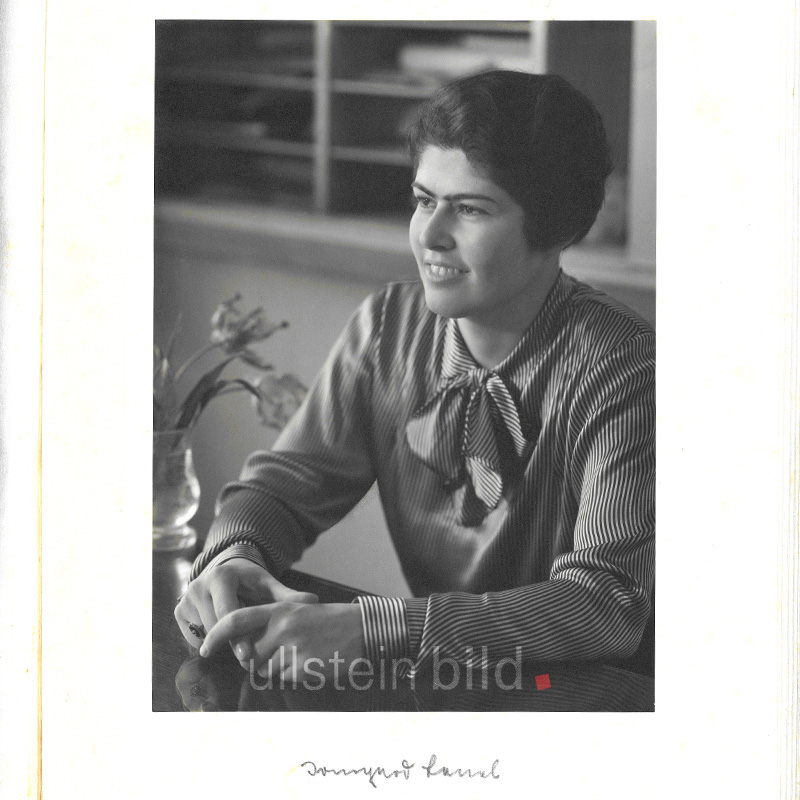

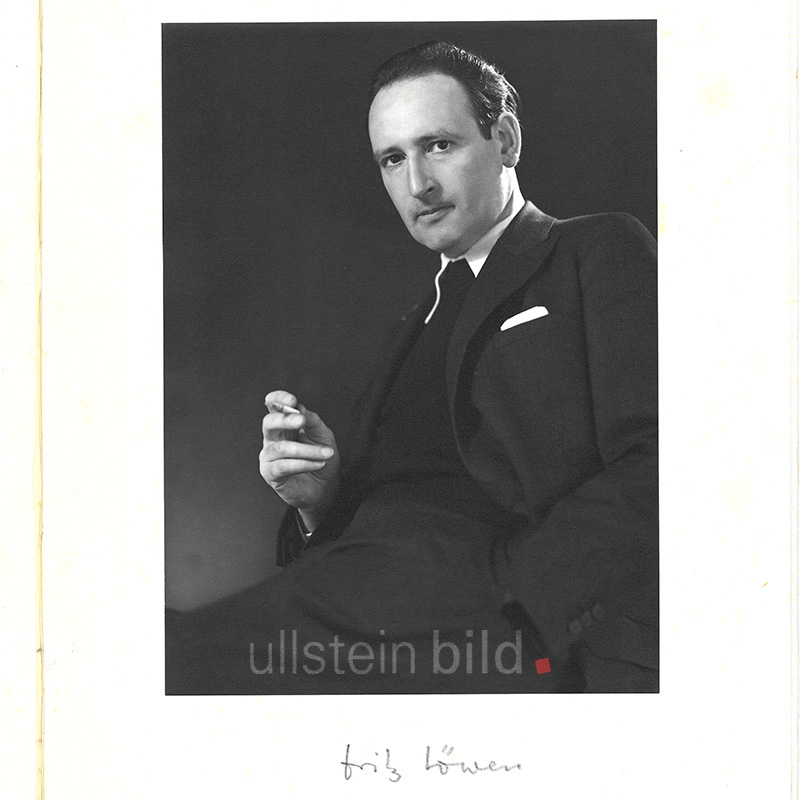

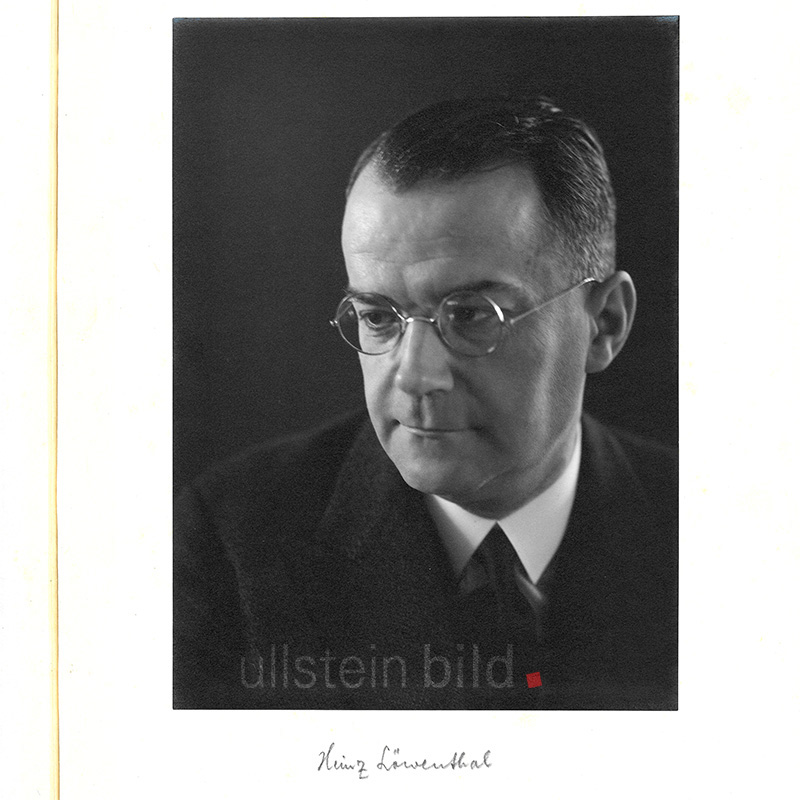

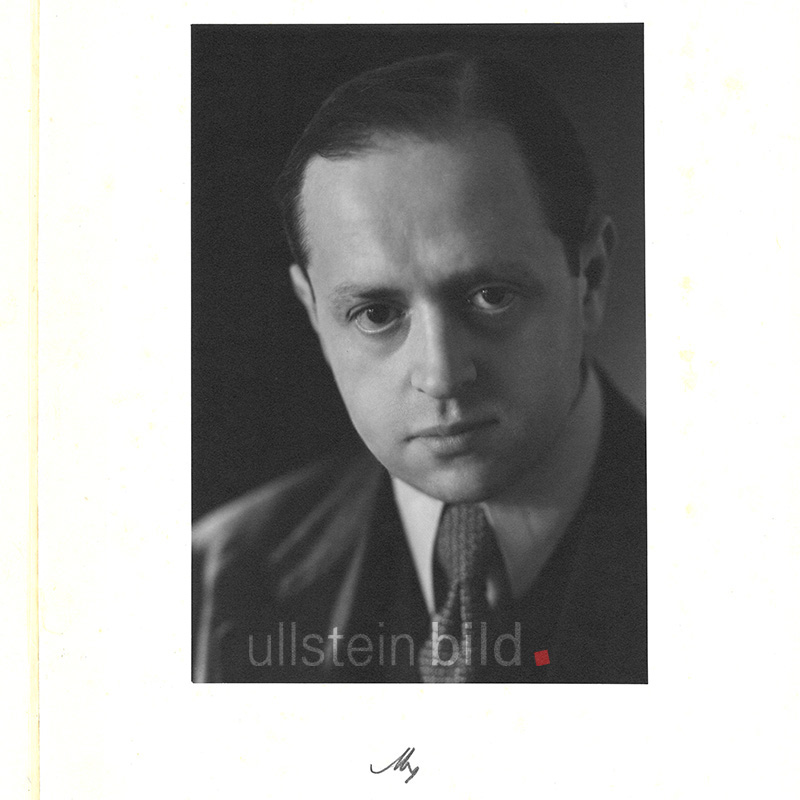

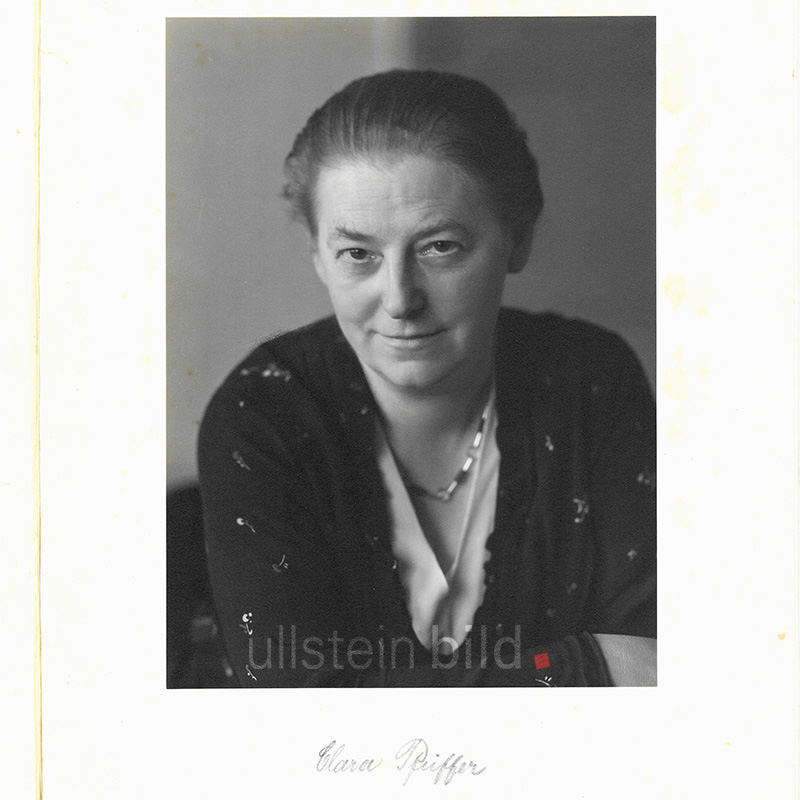

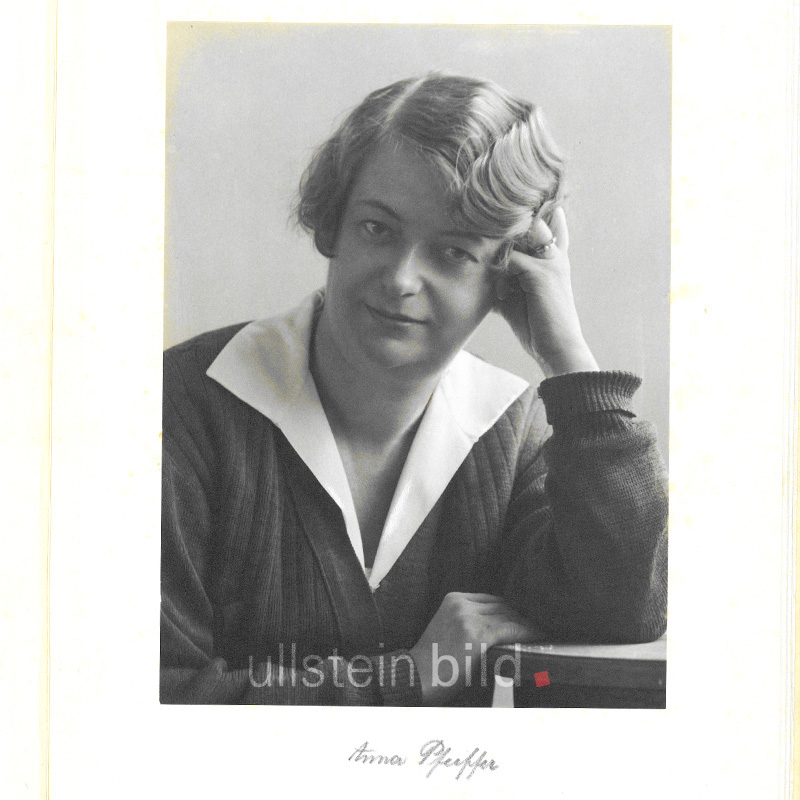

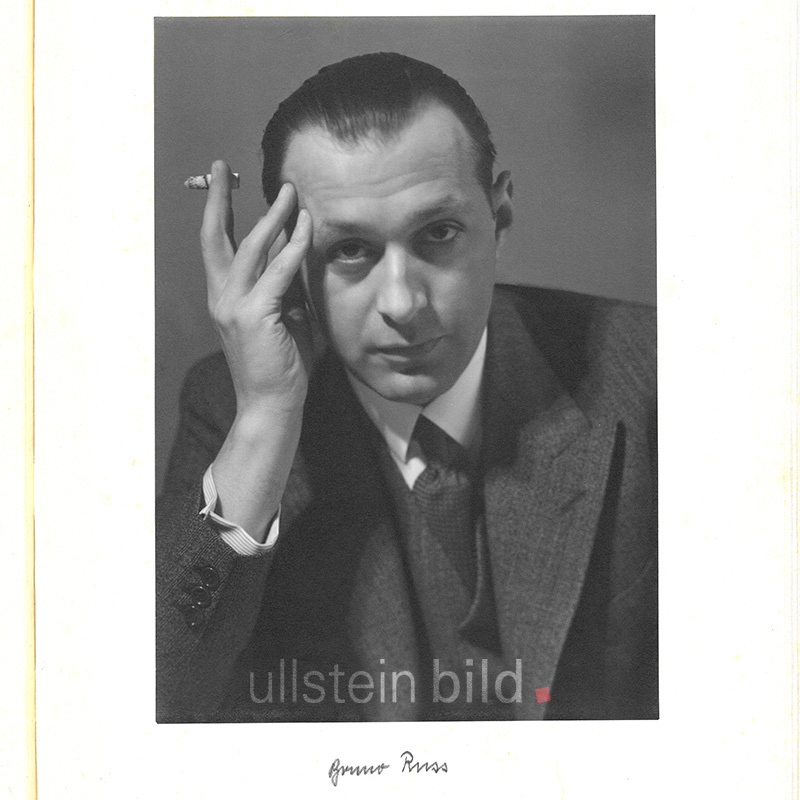

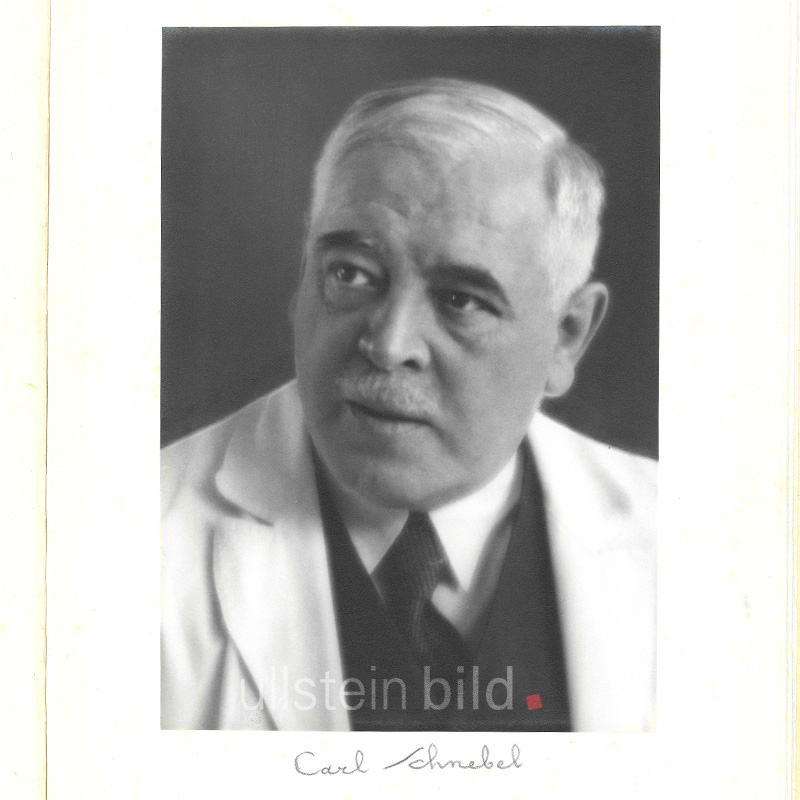

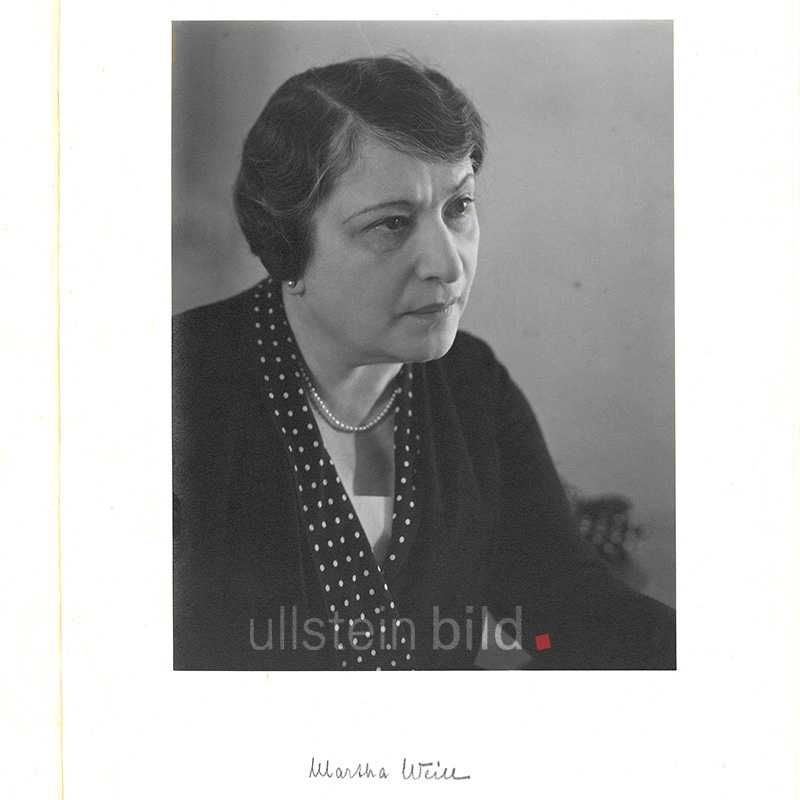

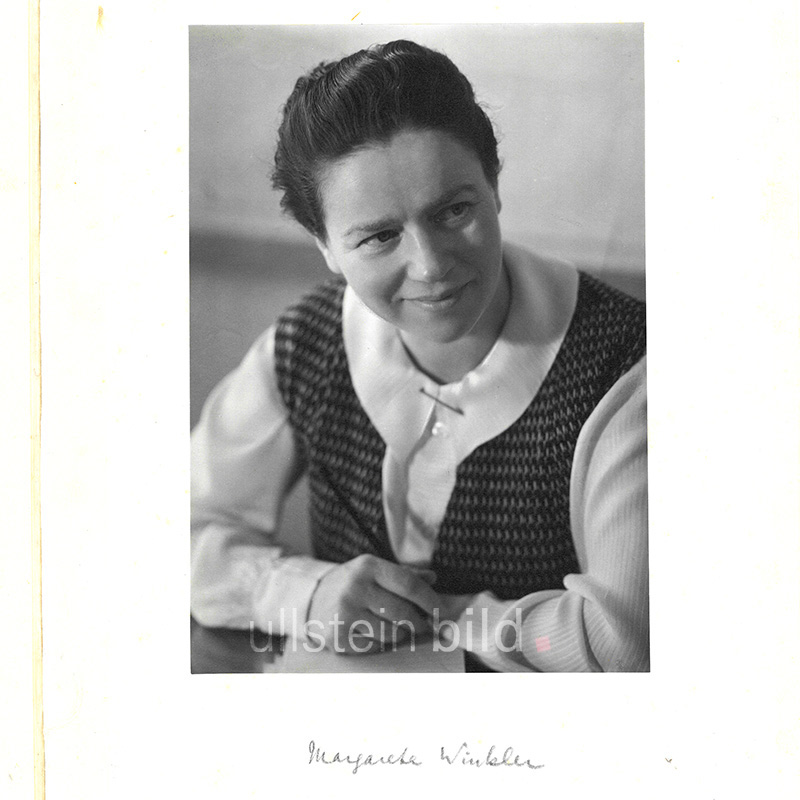

Ja, denn es handelt sich hierbei keineswegs um standardisierte Fotos für den Jahresbericht des Unternehmens. Ganz im Gegenteil, jedes Motiv scheint sich einem Fotografen gestellt oder ein Foto ausgewählt zu haben, in dem Bewusstsein, dass dies eine Gelegenheit war, Kurt Safranski eine Botschaft zu übermitteln. Wenn ich mir die Fotos nacheinander anschaue, sehe ich verschiedene Gedanken, die von den Personen ausgedrückt werden, zum Beispiel „Erinnert euch an die guten Zeiten“ (Autorin Anita Joachim, Redakteurin Irmgard Lenel und Sekretärin Margarete Winkler), „Vergesst uns nicht“ (Redakteur Dr. Ludwig Fürst, Sekretärinnen Anna und Clara Pfeiffer, künstlerischer Leiter Carl Schnebel) bis hin zu „Was wird aus uns werden?“ (Autor Jacques Fränkel/Ludwig Reve, Redakteur Jakob Frumkin, Leiterin der Fotoabteilung Elsbeth Heddenhausen, Belletristikredakteur Max Krell, Autor Dr. Eugen Lazar, Redakteur My/Wilhelm Meyer, Leiter der Werbeabteilung Bruno Russ).

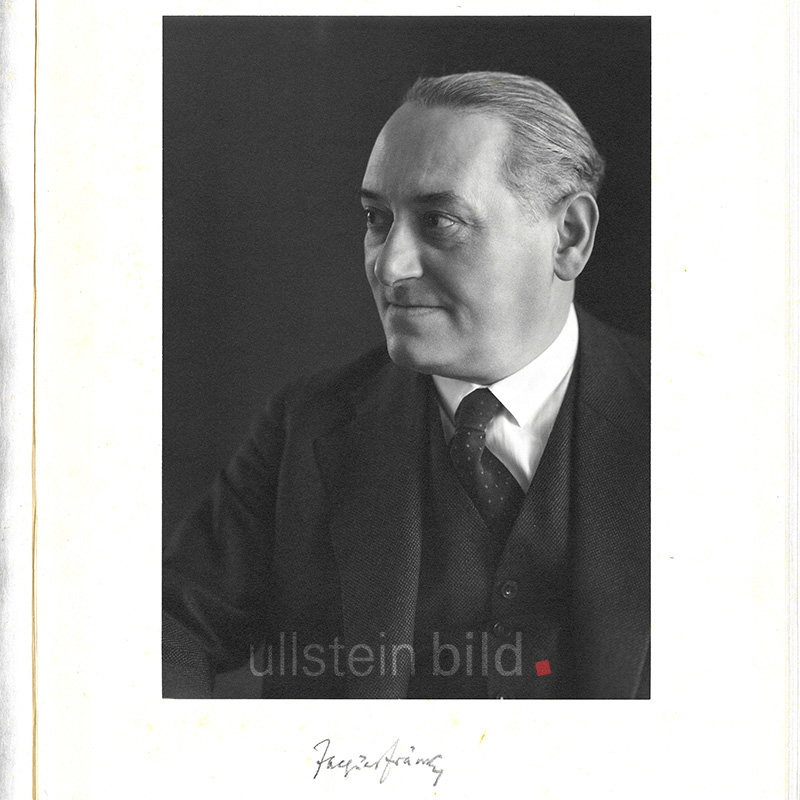

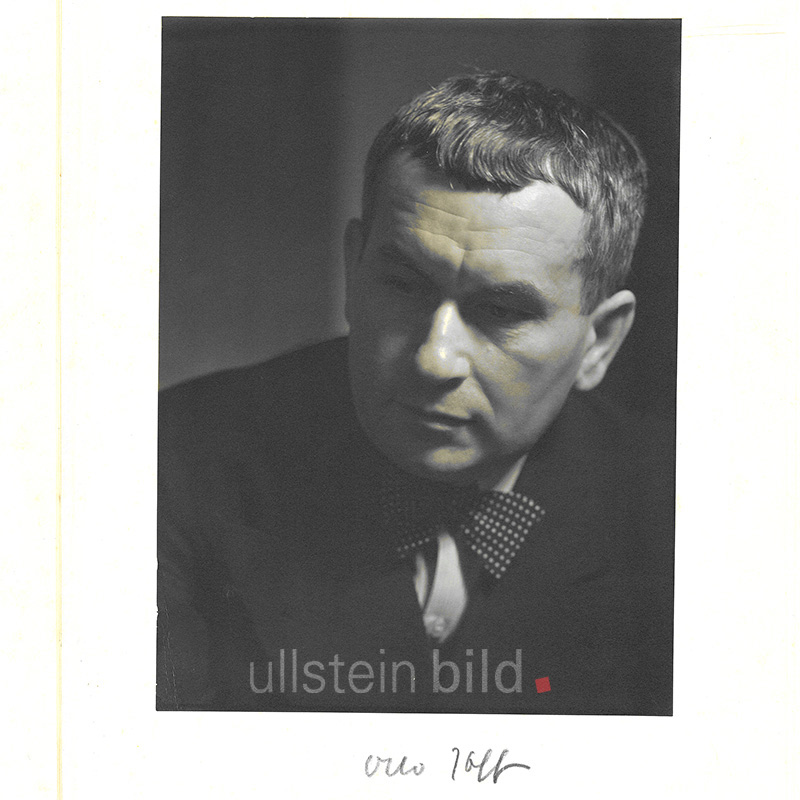

Schließlich bringen mich die Porträts dazu, über eine andere Art von Karte nachzudenken, nämlich die Nachverfolgung der Wege jedes einzelnen dieser Menschen in den folgenden Jahren. Bislang weiß ich, dass mehrere von ihnen in die USA ausgewandert sind – Jakob Frumkin über Frankreich und Lissabon, Anita Joachim über die Schweiz und Portugal, Irmgard Lenel aus Berlin, Martha Weill über Buenos Aires, wo sie als junge Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrer Familie gelebt hatte, und Otto Zoff über Italien, Frankreich und Portugal. Dr. Ludwig Fürst floh nach Wien und dann nach England, das auch Fritz Löwen Zuflucht bot, der seinen Namen in Lucien Lowen änderte. Jacques Fränkel starb im Mai 1945 in einem Prager Gefängnis, aber ich habe noch nicht genau herausgefunden, wo er die Kriegsjahre verbracht hat. My/Wilhelm Meyer starb 1942 in der Berliner Wohnung, in der er mit seiner Frau in der Bleibtreustraße 20 lebte. Seine Frau überlebte den Krieg mit gefälschten Papieren und der Hilfe zweier Freunde. Max Krell, der nicht jüdisch war, sich aber offenbar in Nazi-Deutschland nicht wohlfühlte, wanderte nach Florenz aus.

Wie gestalteten sich die späteren Treffen Safranskis mit seinen Berliner Kolleginnen und Kollegen?

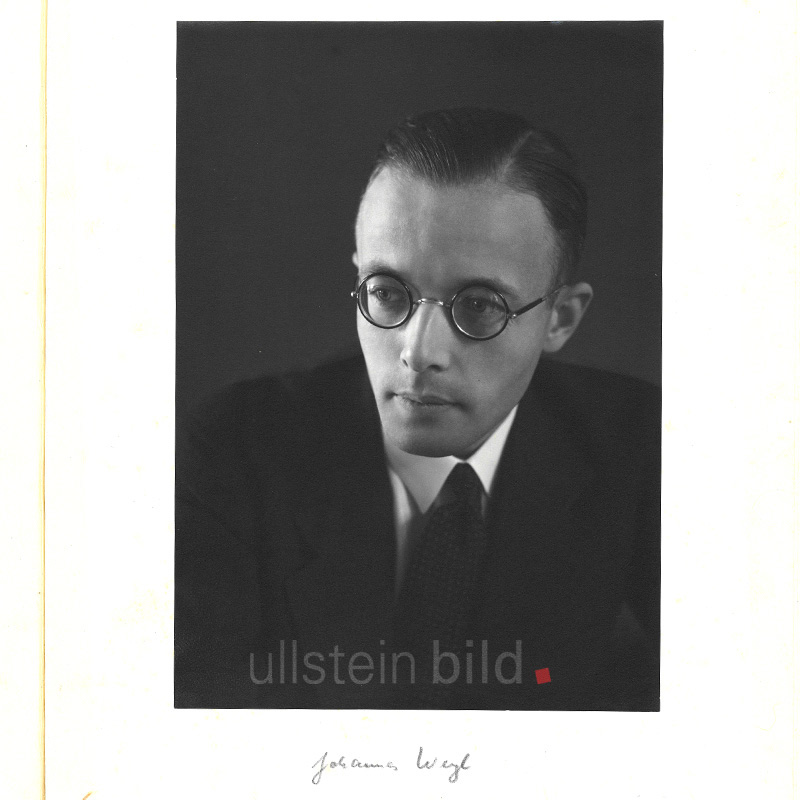

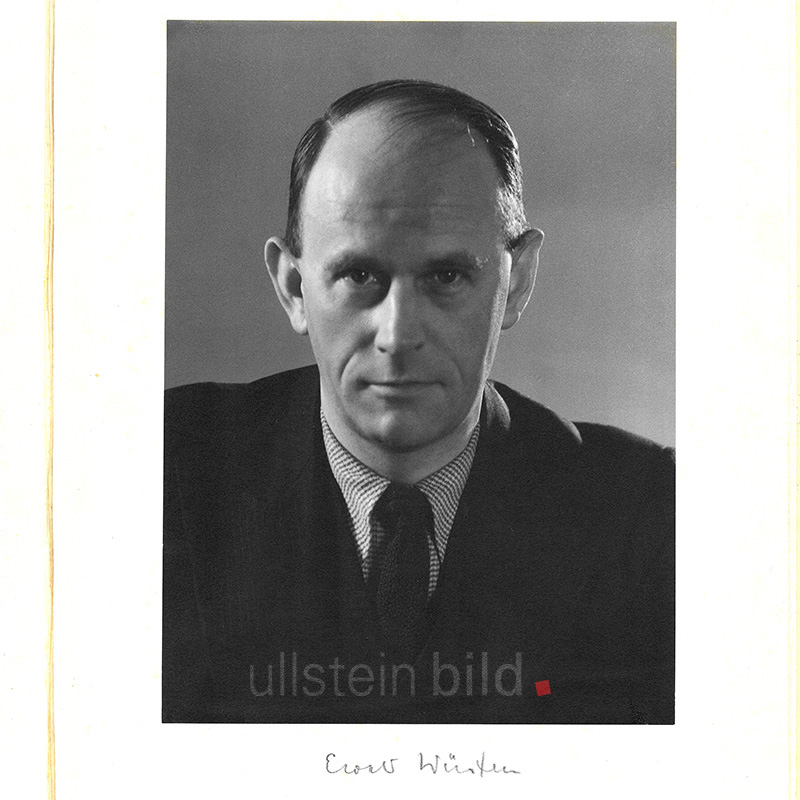

Es ist bemerkenswert, dass mehrere Personen aus dem Fotoalbum, die den Krieg überlebt hatten, mit Kurt Safranski in Kontakt blieben, ebenso wie andere seiner ehemaligen Kollegen bei Ullstein. Das weiß ich aus der Korrespondenz im Safranski-Archiv und aus einem Tagebuch, das Safranski 1953 führte, als er nach Berlin zurückkehrte, um mit den Ullsteins an der Erstellung einer neuen Bildbeilage für Sonntagszeitungen zu arbeiten. Für dieses Projekt reiste er ausgiebig durch Deutschland und war mehrmals in England. Nur wenige Tage bevor Safranski im Januar von New York aus in See stechen sollte, traf er sich mit Otto Zoff, der sich Sorgen darüber machte, ob sein Antrag auf die US-Staatsbürgerschaft bewilligt werden würde. In Deutschland angekommen, traf Safranski im Februar Ewald Wüsten in Köln, im März Johannes Weyl und seine Frau in Konstanz, später im selben Monat die Pfeiffer-Schwestern in Berlin, im April Elsbeth Heddenhausen in Berlin und am nächsten Tag Barbara von Treskow in Hamburg. Im Mai traf er Ludwig Fürst in London. 1953 war Safranski bereits ziemlich krank und litt an Herzproblemen, die vier Jahre später zu einer schweren Gesundheitskrise führten. Dass er dennoch so viel Zeit und Energie in die Pflege dieser persönlichen Beziehungen investierte, bestätigt eindrucksvoll die Beschreibung seines Charakters im Einleitungstext zum Fotoalbum.

Unter den Porträtierten finden sich enge und wichtige Wegbegleiter wie Carl Schnebel (1874-1942), Mitglied des künstlerischen Beirats bei Ullstein. Zusammen mit Kurt Safranski verantwortete er die Zusammenarbeit mit entscheidenden Fotografinnen und Fotografen ihrer Zeit und verhalf auf diese Weise zukunftsweisenden Ullstein-Titeln wie Berliner Illustrirte Zeitung und Die Dame zum Erfolg. Welche Porträts des Fotobuchs stehen exemplarisch und sind daher von besonderem Interesse?

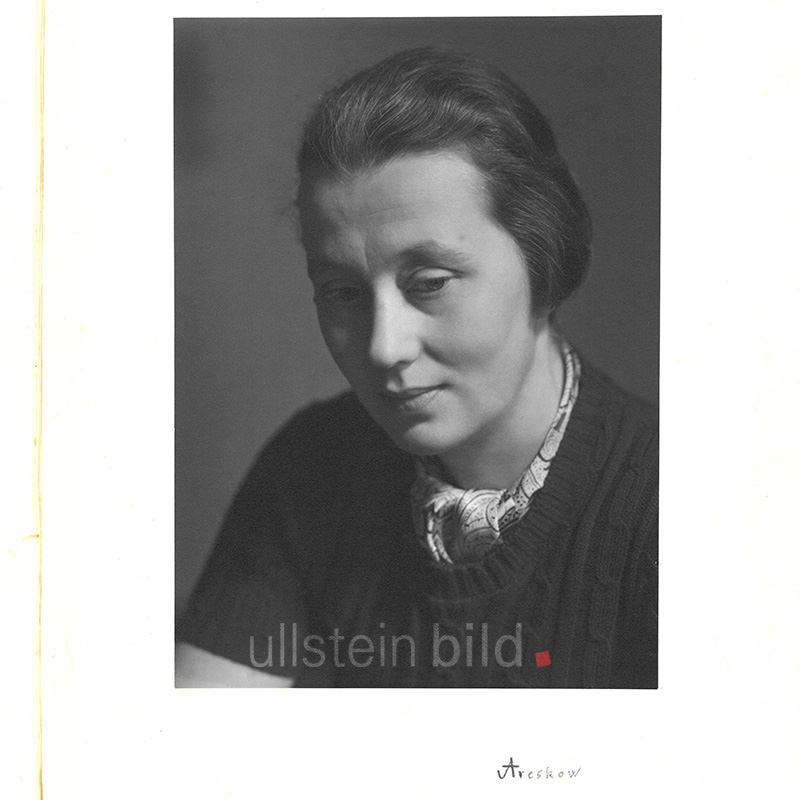

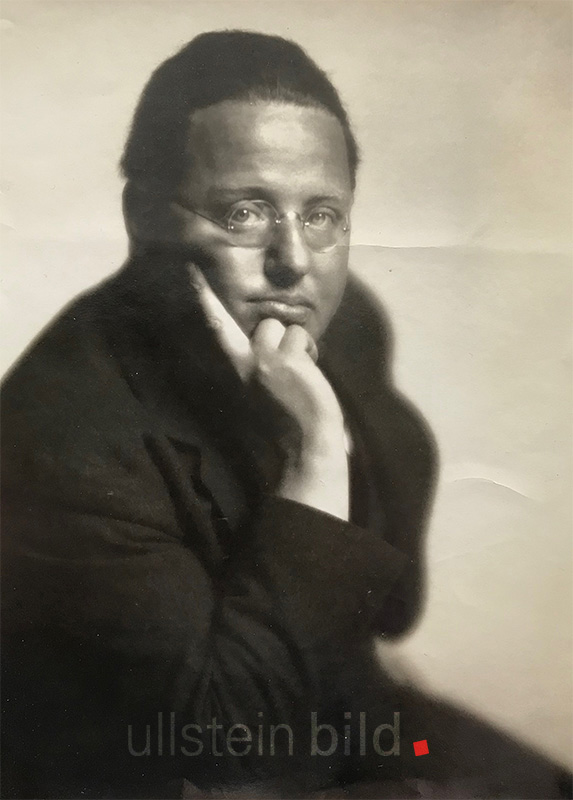

Wenn ich mir diese dreiundzwanzig Fotos so anschaue, als wären sie nicht mit Unterschriften versehen, fallen mir insbesondere drei davon ins Auge – die von Carl Schnebel, Elsbeth Heddenhausen und Anita Joachim. Aber unter den Fotos befinden sich Unterschriften, und daher möchte ich natürlich mehr über die Personen erfahren und wissen, inwieweit ihr Porträt in diesem Album ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Daher möchte ich einige Anmerkungen zur Besonderheit der drei Fotos machen und meine Gedanken dazu äußern, was sie meiner Meinung nach widerspiegeln, basierend auf dem, was ich bisher über Schnebel, Heddenhausen und Joachim weiß.

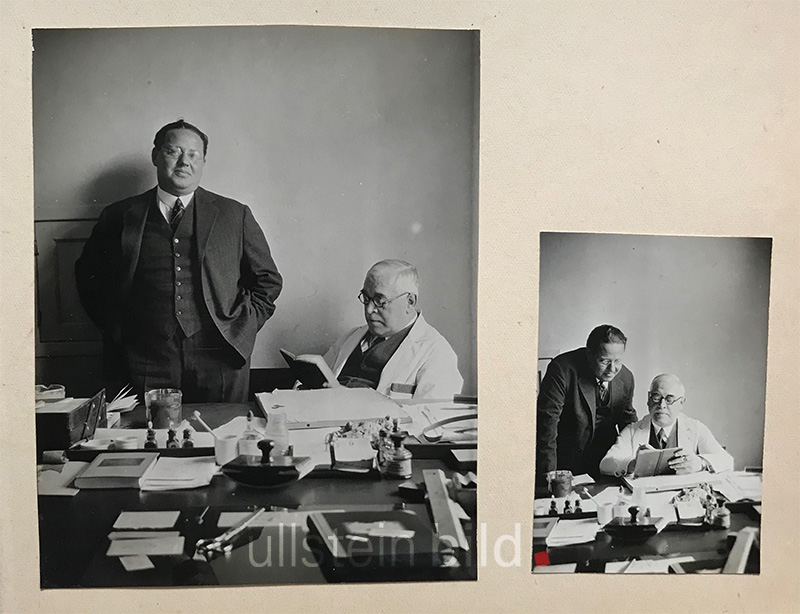

Das wunderbare Foto von Carl Schnebel in seinem weißen Mantel, der seinen Beruf als Künstler symbolisiert, zeigt einen Mann, der dennoch solide, stark und entschlossen, aber auch tiefgründig ist. Seine Augen scheinen Safranski direkt anzusprechen. Interessant ist, dass Fotos der beiden Männer in Schnebels Ullstein-Büro, die sich im Safranski-Archiv befinden, Schnebel mit seinem weißen Mantel zeigen, der die Ärmel seines Anzugs vor den Tintenflecken auf seinem Schreibtisch schützt, aber eine dicke Brille für seine Arbeit trägt. Dass er für dieses Foto im Safranski-Album die Brille abgenommen hat, macht es umso mehr zu einem persönlichen als zu einem beruflichen Geschenk. Aufgrund meines Eindrucks von Schnebel auf diesem Foto überraschte es mich nicht, dass eine seiner ersten Handlungen nach seinem Ausscheiden aus dem Ullstein-Verlag im Jahr 1937 eine Reise in die USA war, um seinen Sohn zu besuchen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgewandert war und die US-Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Sein Sohn lebte in Hoboken, New Jersey, nahe genug an Manhattan, so dass Carl Schnebel während seines Aufenthalts dort leicht Zeit mit Kurt Safranski hätte verbringen können. Ich stelle mir gerne vor, dass er das getan hat.

Die beiden anderen Fotos, die mich besonders faszinieren, sind die von Elsbeth Heddenhausen und Anita Joachim, in denen ich Projektionen der „Neuen Frau“ der Weimarer Zeit in Berlin sehe. Es handelt sich um zwei berufstätige Frauen, die bereit sind, sich in sehr unterschiedlichen Stilen zu präsentieren.

Heddenhausen wurde 1897 in Nendorf, Stolzenau, in Niedersachsen geboren, studierte Fotografie im renommierten Lette-Verein und arbeitete in einem Studio namens Heddenhausen & Weiß. Ich vermute, dass sie häufiger hinter der Kamera und in der Dunkelkammer stand, aber bei Ullstein wurde sie Leiterin der Fotoabteilung, was darauf hindeutet, dass ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten ebenso ausgeprägt waren wie ihre technischen Fähigkeiten. Das Foto selbst weist, sicherlich absichtlich, den interessantesten Einsatz von Licht und Schatten aller Porträts im Album auf. Auch die Pose fällt mir auf, nicht nur, weil ich sie gerne fragen würde, was sie damals gedacht hat, sondern auch, weil Safranski selbst auf einem Foto von Bucovich im Safranski-Archiv ähnlich sitzt, das vielleicht am selben Tag aufgenommen wurde wie Safranskis Foto in Ullsteins Gedenkbuch „50 Jahre Ullstein“. 1877–1927 (Fünfzig Jahre Ullstein. 1877–1927). Ich weiß nicht, wann Heddenhausen und Safranski sich zum ersten Mal begegnet sind, aber sie fotografierte in den 1920er Jahren in seinem Haus, und er schätzte ihre Arbeit so sehr, dass er ein Exemplar eines Buches aus dem Jahr 1937 aufbewahrte, für das sie Häuser fotografiert hatte. Als er sie 1953 in Berlin besuchte, war es, um Fotos abzuholen, was auf eine anhaltende Wertschätzung für sie und ihre Arbeit hindeutet.

Die Autorin Anita Joachim hingegen entschied sich dafür, ein Foto von sich selbst in glamouröser Kleidung und Frisur zu verwenden, auf dem sie im Freien an einer massiven Felsformation lehnt. Das breite Lächeln auf ihrem Gesicht und der freudige Ausdruck in ihren Augen, die direkt in die Kamera blicken, spiegeln ihre positive und unbeschwerte Persönlichkeit wider, die sich auch in ihren Texten widerspiegelt, von denen ein Großteil Kommentare über und für Frauen aus verschiedenen Kulturen sind. Geboren 1892 als Anita Daniel im heutigen Rumänien und international und mehrsprachig ausgebildet, schrieb sie bei Ullstein für Die Dame und Uhu, zwei der Zeitschriften aus Safranskis Zuständigkeitsbereich. Ich glaube, sie wollte Safranski ein Foto schenken, das ihn zum Lächeln bringen und an die schönen Zeiten erinnern würde, die sie gemeinsam verbracht hatten. Nach ihrer Emigration in die USA schrieb sie weiterhin auf Englisch, beispielsweise für die New York Times, aber auch auf Deutsch. Sie lebte in Manhattans Upper East Side, daher würde es mich nicht überraschen, wenn sie und Safranski in Kontakt geblieben wären, aber dafür habe ich derzeit keine Beweise.

Vermissen Sie jemanden aus dem direkten Umfeld Safranskis in diesem Fotobuch?

Ja. So wunderbar dieses Album auch ist, meiner Meinung nach fehlen zwei wichtige Personen: Kurt Korff und Kurt Safranski selbst. Ich denke, um Safranskis Ziel näher zu kommen, mit Bildern Ideen zu vermitteln und Menschen zum Nachdenken anzuregen, ist es notwendig, auch Kurt Safranski und seinen engen Mitarbeiter Kurt Korff zu sehen, der Ullstein bereits 1933 verlassen hatte und daher nicht in dem Album vertreten ist. Zu diesem Zweck habe ich vom James-Abbe-Archiv die Erlaubnis erhalten, hier das einzige Foto zu zeigen, das ich von Safranski und Korff zusammen gefunden habe. Es wurde von Abbe in Manhattan aufgenommen, nachdem Safranski Korff dorthin gelockt hatte. Interessanterweise war es Safranski, der Abbes Presseausweis für 1932 im Namen der Ullstein Bilderzentrale unterzeichnete, als Abbe in Berlin arbeitete.

Auch der Nachlass Ihres Großvaters Kurt Kornfeld (1887-1967), Berliner Verleger und 1935 Mitbegründer der Fotoagentur Black Star in New York, ist seit 2024 Teil der umfangreichen und reichhaltigen Sammlung am Leo Baeck Institute. Was bedeutete dieser Schritt für Sie?

Nun, Dr. Bomhoff, diese Frage ist einerseits sehr persönlich. Aufgrund des enormen Einflusses, den mein Großvater in meiner Jugend auf mein Leben hatte, war ich tief bewegt, als ich 2011 auf dem Dachboden des Hauses meiner Eltern das kleine Archiv mit seinen Unterlagen aus Deutschland fand. Ich bin dankbar, dass ich vorzeitig in den Ruhestand gehen konnte und dann die Zeit hatte, mich intensiv mit dem Archiv zu beschäftigen, um Passionate Publishers zu schreiben. Nachdem das Buch fertig war, habe ich mich mit meinen Schwestern beraten, und wir kamen zu dem Schluss, dass unsere Prioritäten in Bezug auf die Materialien die Erhaltung und Zugänglichkeit sein sollten. Wir waren uns einig, dass es gut wäre, wenn das Archiv von Kurt Kornfeld am selben Ort wie das von Kurt Safranski im Leo Baeck Institute untergebracht würde.

Andererseits wissen Sie, wie sehr ich die Lehren schätze, die man aus der Geschichte ziehen kann. Passionate Publishers enthält Biografien von Mayer, Safranski und Kornfeld sowie Black Star während der ersten Generation der Unternehmensführung durch die Gründer von 1935 bis 1963. Um die Ausgewogenheit des Buches zu wahren, konnte ich unmöglich alles über diese vier Personen behandeln, und ich bin mir sicher, dass es noch mehr über sie zu sagen gibt. Nur durch den Zugang zu Originaldokumenten, wie denen in den Archiven von Kornfeld und Safranski, die sich heute bei Leo Baeck befinden, können wir verbale und nonverbale Karten des persönlichen und beruflichen Lebens dieser Männer vor und nach ihrer Flucht ins Exil erstellen und verfeinern.

Vielen Dank, Frau Kornfeld, für dieses Gespräch!

Fragen: Dr. Katrin Bomhoff, ullstein bild collection

Erstveröffentlichung am 05.09.2025.

In der Galerie sehen Sie die Bilder aus dem Fotobuch für Kurt Safranski und folgende weitere Aufnahmen, die wir hier dank Phoebe Kornfeld und mit Erlaubnis des James Abbe Archive und des Kurt Safranski Archive zeigen dürfen:

- James Abbe: Kurt Safranski und Kurt Korff in Manhattan, New York, zwischen 1934 und 1937, ©James Abbe Archive 2020

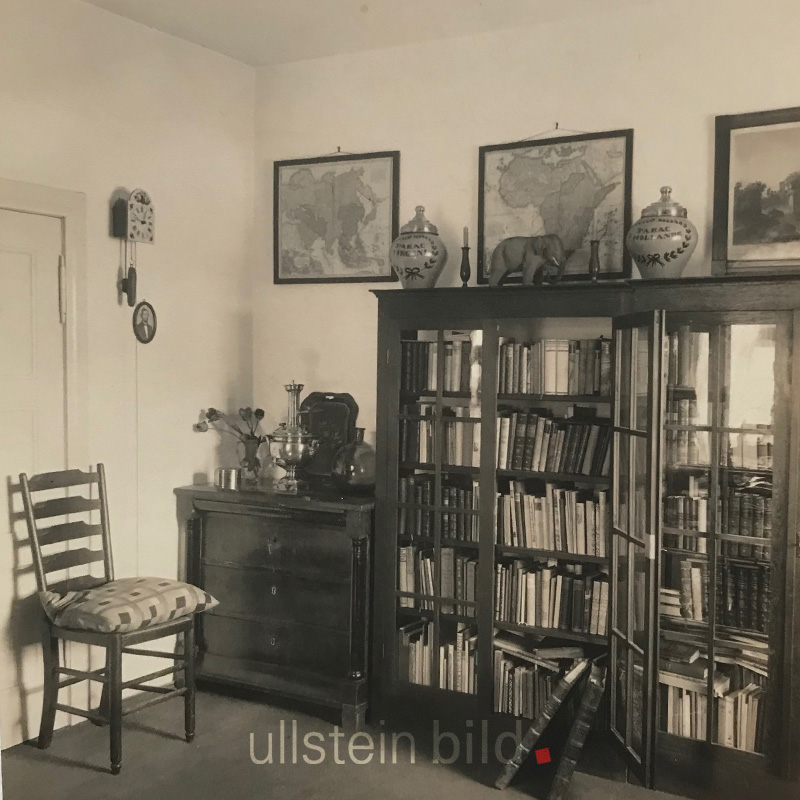

- Mario von Bucovich: Portrait Kurt Safranski, um 1930, ©Kurt Safranski Archive

- Heddenhausen & Weiß: Wohnhaus Kurt Safranski in Berlin-Wilmersdorf, Hanauer Str. 19e, Innenansicht Wohnzimmer, 1920er Jahre, ©Kurt Safranski Archive

- NN: Kurt Safranski und Carl Schnebel im Ullstein Verlag in Berlin, 1920er Jahre, ©Kurt Safranski Archive

Ein Fotodossier zum Thema finden Sie bei ullstein bild.

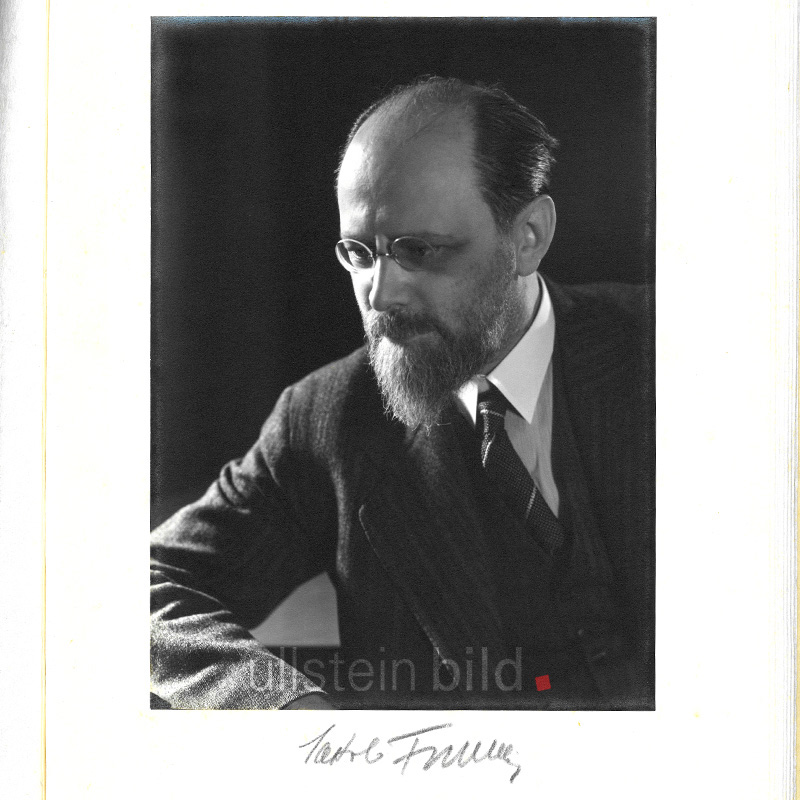

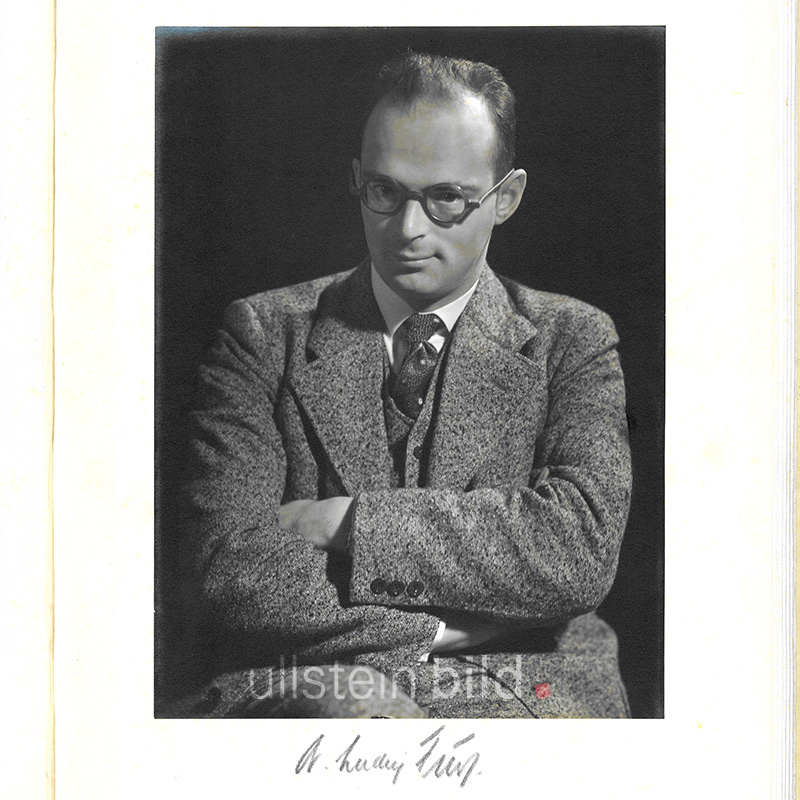

Das Fotobuch für Kurt Safranski enthält die originalen Portraitaufnahmen von:

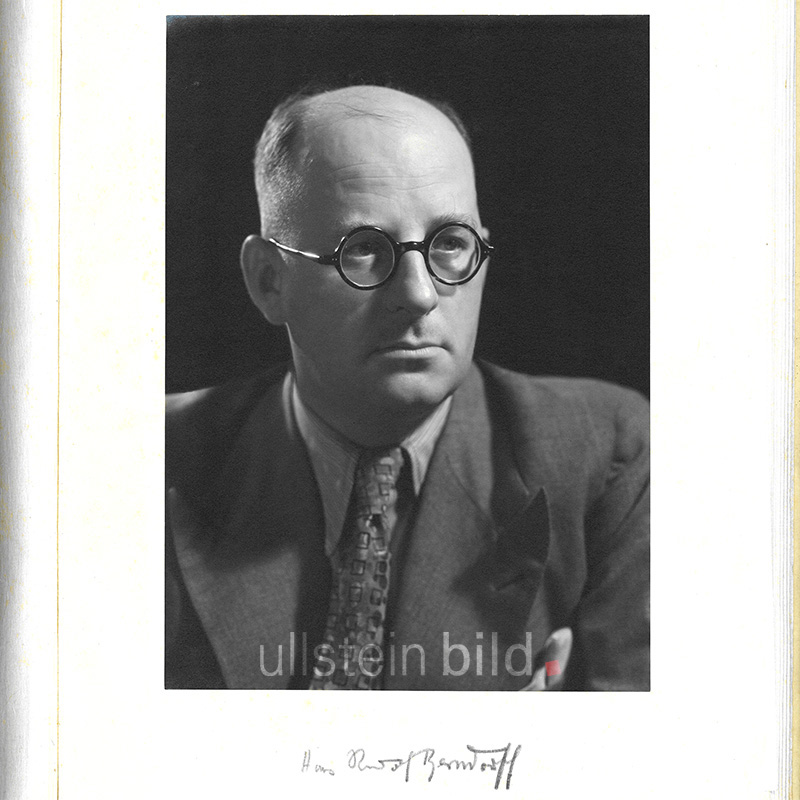

Hans Rudolf Berndorff, Buchautor und Redakteur bei Ullstein

Jacques Fränkel, Buchautor und Redakteur bei Ullstein

Jacob Frumkin, Redakteur bei Ullstein

Dr. Ludwig Fürst, Buchautor und Redakteur bei Ullstein

Elsbeth Heddenhausen, Fotografin und Leiterin Foto-Atelier bei Ullstein

Anita Joachim, Buchautorin und Redakteurin bei Ullstein

Max Krell, Buchautor, Theaterkritiker, Leiter literarisches Lektorat und Romanabteilung bei Ullstein

Dr. Eugen Lazar, Buchautor und Redakteur bei Ullstein

Irmgard Lenel, Redakteurin bei Ullstein

Fritz Löwen, Grafiker und Illustrator bei Ullstein

Heinz Löwenthal, Kaufmännischer Leiter bei Ullstein

My (Wilhelm Meyer), Buchautor und Redakteur bei Ullstein

Clara Pfeiffer, Sekretärin bei Ullstein

Anna Pfeiffer, Sekretärin bei Ullstein

Bruno Russ, Leiter Werbung und Verlag bei Ullstein

Carl Schnebel, Zeichner, Illustrator, künstlerischer Leiter bei Ullstein

Barbara von Treskow, Buchautorin und Redakteurin bei Ullstein

Martha Weill, Redakteurin bei Ullstein

Johannes Weyl, Verlagsdirektor, Leiter Zeitschriften-Verlag bei Ullstein

Margarete Winkler, Sekretärin bei Ullstein

Dr. Ewald Wüsten, Redakteur bei Ullstein

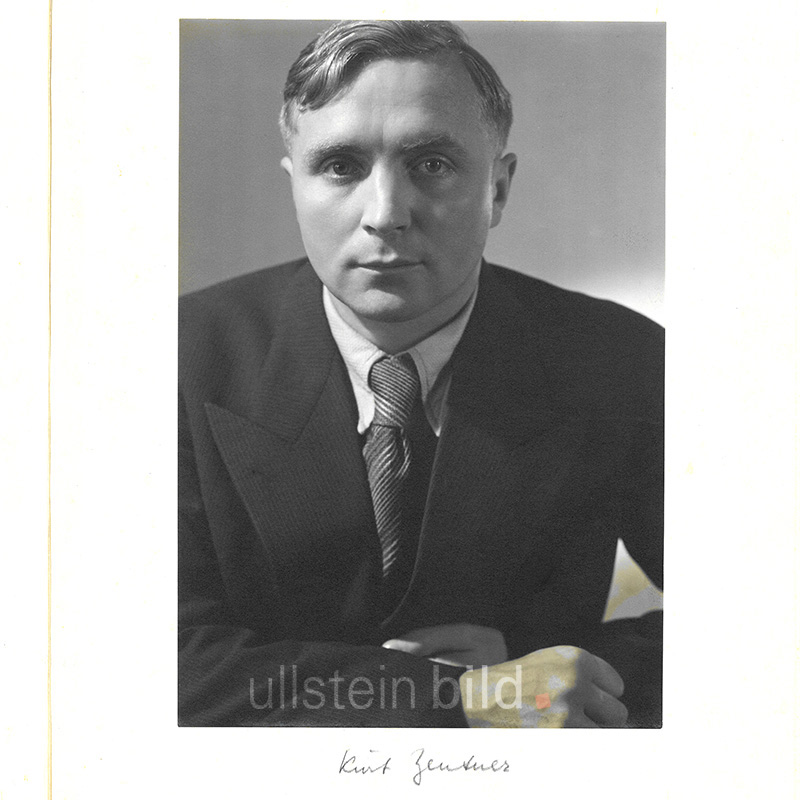

Kurt Zentner, Redakteur, Chefredakteur und Bildredakteur bei Ullstein

Otto Zoff, Buchautor und Redakteur bei Ullstein