Schöne neue Arbeitswelt

Traum und Trauma der Moderne

Ausstellung im LVR-Landesmuseum Bonn | 13. November 2025 – 12. April 2026

_______________________________________________________________

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die Fortschritte der Künstlichen Intelligenz sowie der immer lautere Ruf nach einer Vier-Tage-Woche stellen unser traditionelles Verständnis von Arbeit infrage und sind Ausdruck einer sich rasant verändernden Welt. Eine vergleichbare Dynamik erlebte die Gesellschaft vor rund 100 Jahren, als technologische Innovationen und soziale Verschiebungen tiefgreifende Transformationen mit sich brachten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beteiligten sich Künstlerinnen und Künstler mit großer Intensität an den Debatten über den Zustand der arbeitenden Gesellschaft. Ihre Bilder und Objekte sind Zeugnisse politischer Kämpfe, verhandeln Errungenschaften der Moderne und entwerfen Visionen für eine künftige Arbeitswelt.

Unter dem Titel „Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne“ beleuchtet das LVR-Landesmuseum Bonn erstmals die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt und deren künstlerische Reflexionen in der Zeit der Moderne. Sechs thematische Kapitel zeichnen die massiven Umbrüche von Arbeit und Gesellschaft nach – von den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Ikonen der Neuen Sachlichkeit wie Leo Breuers "Kohlenmann" von 1931 treten in einen Dialog mit expressionistischen oder klassizistischen Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern wie Otto Dix, Conrad Felixmüller und Franz Wilhelm Seiwert. Weniger bekannte Positionen, etwa von Magnus Zeller, Sella Hasse oder Thea Warnke vervollständigen das Bild und laden zur Neuentdeckung ein. Dabei eröffnen die historischen Debatten überraschende Parallelen zu aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Arbeit heute. (Text: LVR Landesmuseum Bonn)

Das Thema „Arbeitswelt“ bei Ullstein – stets aktuell

In einem zeithistorischen Universalbestand wie der fotografischen Sammlung Ullstein gehören Bilder zu menschlichen Arbeitswelten aus unterschiedlichsten Kontinenten und Epochen zum Standard. Nicht nur die eigene Verlagswelt bei Ullstein bespielt dieses Thema durch die Jahrzehnte hindurch. Es geht auch um die Weiterentwicklung und die Bedingungen verschiedenster, anderer Berufe. Sowohl namhafte als auch unbekannte Bildautoren behandeln das Thema, weil es stets auch ein Thema der Redaktionen und der Publikationen war.

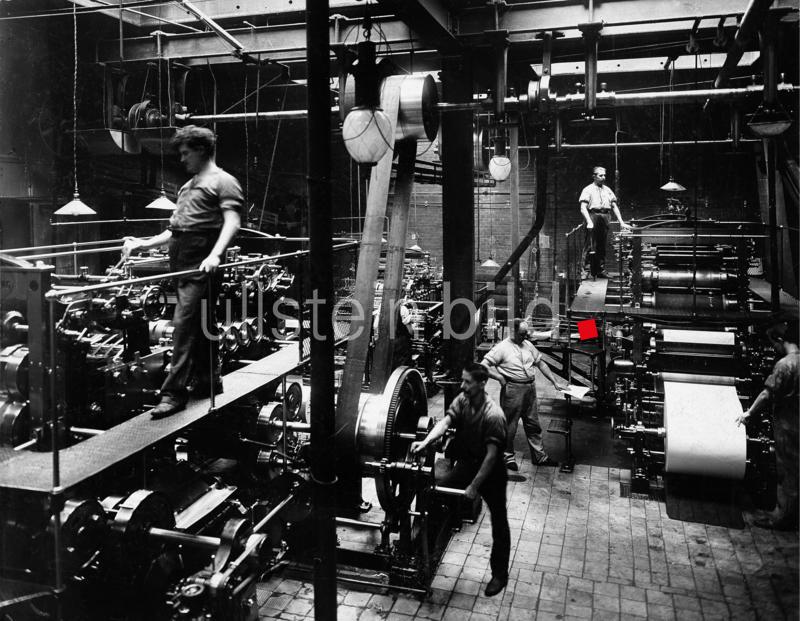

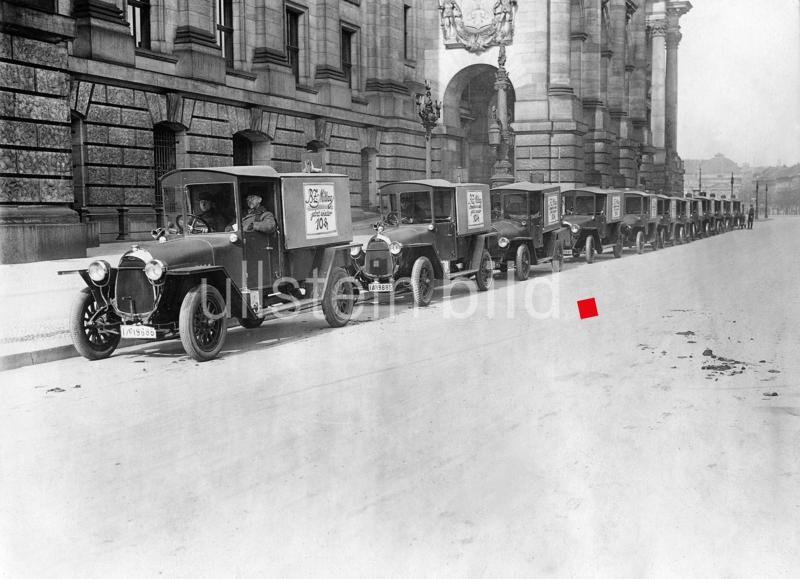

Die frühe Fotoagentur Zander & Labisch erhielt von Ullstein den Auftrag zu einer umfassenden Fotoserie im Verlagshaus. So entstanden eindrucksvolle Aufnahmen der Räumlichkeiten, der Produktion, des beruflichen Alltags. Wenig später thematisierte Robert Sennecke den technischen Fortschritt und den immensen Wirkungskreis Ullsteins. Als Bildmotive wählte er hierfür verschiedene Transportmittel und Fahrzeuge zur Auslieferung der Zeitungen und Zeitschriften weit über die Grenzen Berlins hinaus. Die beiden Pressefotografen Georg und Otto Haeckel interessierten sich für alle Facetten des Alltagslebens. Davon spricht auch der erst jetzt in Berlin aufgetauchte Teilbestand ihres fotografischen Nachlasses. Jenseits des Arbeitslebens verschafften sich zahlreiche Bereiche der Freizeitgestaltung ihr Recht: Baden im Wannsee, Sommerrodeln in Golm bei Potsdam, eine Skatrunde unter Bäumen am Pfingsttag. Waldemar Titzenthaler richtete mit der von ihm porträtierten Telefonistin den Blick auf die Frau in einem neuen Berufsfeld. Und Sasha Stone aus der nächsten Generation der Fotografen beschreibt mit seiner Fotoreportage „Das hundertpferdige Büro“ die Effizienz, die Mechanismen der Arbeit und die Unerbittlichkeit ihrer Taktung.

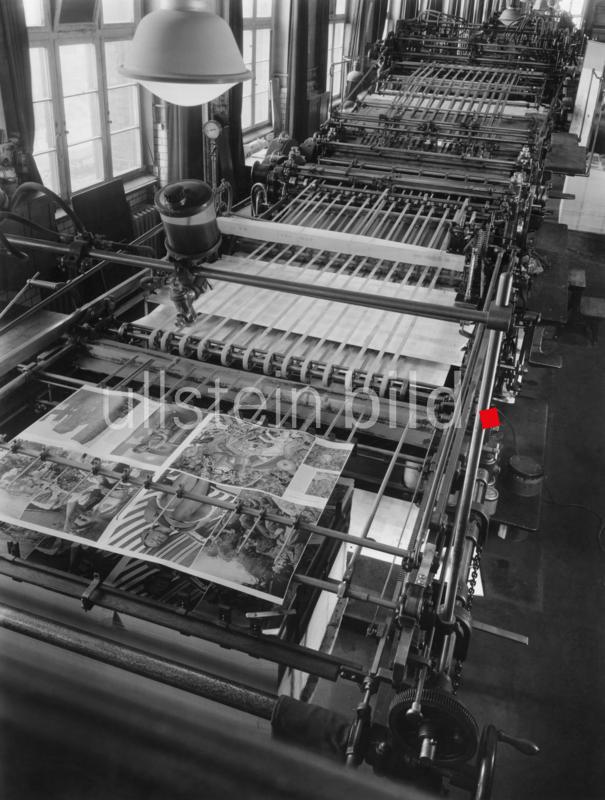

Das Jahr 1936: Die Familie Ullstein und viele Mitarbeiter haben Berlin verlassen, der Ullstein-Verlag steht kurz vor der Umbenennung in „Deutscher Verlag“. Das Druckhaus in Tempelhof erfährt die Innenbetrachtung eines namentlich nicht genannten Fotografen: Maschinen, Druckerzeugnisse und Arbeitsabläufe veranschaulichen die scheinbar geordnete Welt einer neuen Zeit. Ihr Ende kennen wir.

Bedeutende Ullstein-Exponate in der Bonner Ausstellung

Die aussagekräftige Auswahl der Ullstein-Exponate, zu denen auch eine Originalausgabe der Ullstein-Zeitschrift Uhu von 1926 gehört, wird hervorragend ergänzt durch eine Leihgabe aus dem Unternehmensarchiv Axel Springer SE: das Gemälde „Zeitungsdruck bei Ullstein“ von Magnus Zeller aus dem Jahr 1928. Übrigens: Eine Originalfotografie der Sammlung Ullstein aus demselben Jahr stammt von Zander & Labisch, in der Galerie unten zu sehen. Sie zeigt zwei festlich gekleidete Gäste des Berliner Secessionsballs, unter ihnen der Redakteur Graf Albrecht Montgelas, die das Gemälde sehr interessiert betrachten. So und nicht anders wünschen wir es allen Werken der neuen Bonner Ausstellung.

In der Galerie sehen Sie eine Auswahl der Originalfotografien aus der ullstein bild collection.

Das komplette Bildangebot finden Sie bei ullstein bild.